歯周病とは

成人の80%以上が歯周病にかかっていると言われており、年齢が15歳を超えると70%以上の人が歯ぐきに炎症が見られるとの結果も出ています。

歯周病とは、字のごとく歯の周りに限局して起こる感染症です。

歯自体が無くなれば、つまり原因である歯を抜歯してしまえばその歯の歯周病は無くなるのです。

手っ取り早いですけど、皆さん抜歯は避けたいですよね。

歯周病の方程式

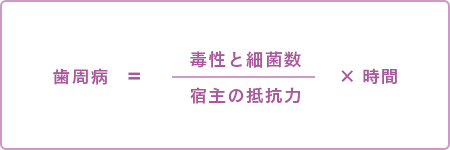

突然出てきたこちらの式は、学生時代に授業で教わった歯周病リスクの方程式です。歯周病を理解する上で大変シンプルで解りやすいです。

図の説明をしますと

毒性はお口の中では約500種類もの細菌がいて、そのうち数十種類が歯周病の原因菌です。その内でも歯周組織に大きなダメージを与える細菌を保有している人は歯周病のリスクが高くなります。

細菌数は歯の周りのプラーク(細菌)を日々のブラッシングで落としていればリスクは低くなりますね。

時間はプラーク(細菌)が付着している時間です。約48時間歯ぐきと接触していると炎症が起きてきます。

宿主の抵抗力はご自身の抵抗力です。慢性の歯周病が40歳を過ぎて増加するのは抵抗力が落ちてくるからです。

抗菌剤の併用について

抗菌剤は万能ではありません

最近上記の式の分子に対するアプローチとして抗菌剤の併用があります。1970年代より重度の歯周病に対して抗菌療法が行われていますが、歯周病原菌を0にすることは出来ず、短時間(6ヵ月)では良好な効果が報告されていますが、しばしば再感染が観察されます。つまり、宿主の抵抗力、時間が関係しているのです。

一般に歯周病は抗菌剤を使用せず、治療することが出来ます。対して重度歯周病には機械的な細菌の除去と抗菌剤の併用である程度効果はあります。しかし、全てではないという事を知っていなければなりません。

耐性菌との追いかけっこ

抗菌剤の開発は耐性菌との追いかけっこをしているのが現状です。1930年より化学療法が出現し、細菌感染は消滅するだろうと期待がありましたが、耐性菌の出現により、それに対抗するように90年間新しい抗菌剤を開発する追いかけっこをしてきた歴史があります。

例えば2012年、小児を中心にマイコプラズマ肺炎が流行し、マクロライド系の抗菌剤が第1選択されましたが、耐性菌の出現により、8割のマイコプラズマ肺炎はマクロライド耐性であるとの見解が出ています。

上記の件も考慮し、当院では優れた治療効果、少ない副作用、耐性菌の問題などを考慮して患者さんにメリットの方が大きいと判断した時以外は抗菌剤による歯周病治療は行っていませんので、ご理解ください。